中古マンションを購入し、「長期優良住宅だから住宅ローン控除もバッチリ」――そう思っていたのに、確定申告時に“認定通知書がない”と税務署から差し戻しを受けた…そんなケースのお問い合わせが増えています。

この記事では、長期優良住宅に該当する中古マンションで住宅ローン控除を受けるために必要な書類や、不足していた場合の対処法、更に省エネ基準適合住宅の認定を利用した善後策まで、わかりやすく解説します。

知らずに放置すると、本来受けられるはずの控除額を受け取れず、数百万円の損失にもなりかねません。

これから申告する方、控除を諦めかけていた方は必見です。

長期優良住宅の住宅ローン控除とは

制度の概要

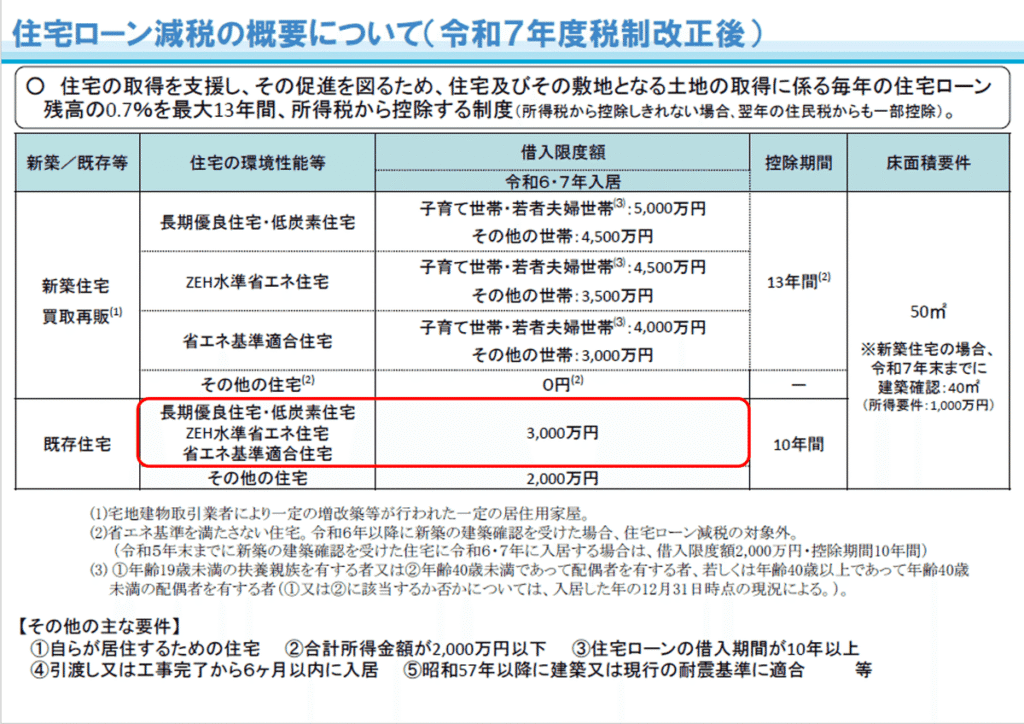

中古マンションを購入した際に受けられる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、所得税・住民税の負担を軽減できる非常に大きな節税制度です。特に「長期優良住宅」に該当する物件であれば、控除の上限額や適用条件が一般の住宅よりも優遇される場合があります。では、中古マンションで長期優良住宅を購入した場合、実際にどのような控除が受けられるのでしょうか?

通常の中古マンションであれば住宅ローン控除の限度額は2,000万円(控除額は10年で140万円)のところを、長期優良住宅では限度額が3,000万円(控除額210万円)に拡大されます。控除額は10年で+70万円、ペアローンであれば+140万円の効果が見込めます。

国交省資料より住まいコンパス作成

必要書類

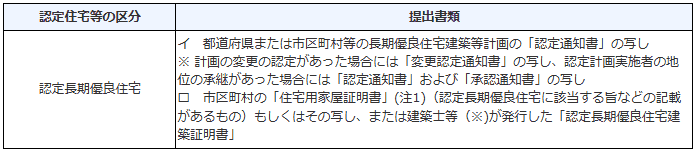

長期優良住宅の住宅ローン控除新生児の提出書類について、国税庁Webサイトには下記の記載があります。

ここで注目すべきは、『認定計画実施者の地位の承継があった場合には「認定通知書」および「承認通知書」の写し』の箇所です。ただ認定通知書があるだけではNGとなっています。

この条件を満たすためには、前オーナーに(できれば売買契約前に)協力いただき、必要な書類の準備を進めておく必要があるのですが、残念ながら全く認知されておらず、住宅取得後に認定されると思ったら税務署に否認されローン控除が受けられなかったというケースが後を絶ちません。

ただしこの方法(対処法1️⃣)は前オーナーの協力が必須となるため、前オーナーの対応によっては売買契約完了後に気づいても手遅れになってしまう場合もあります。そのため、前オーナーの協力が得られなくても行える次善策(対処法2️⃣)もセットでお伝えしていきます。

ちなみにこの重要な情報は、国交省のWebサイトには一言も記載されていません。

おことわり

現時点で保有済みの書類を用いて住宅ローン控除の拡大ができると確認済みの方は本稿の対象外です。

手持ちの書類だけでは税控除の優遇が受けられず、住宅が長期優良住宅であることを証明する必要がある方が本稿の対象となります。

手持ちの書類が税控除の優遇措置に該当するかは、必ず管轄の税務署または国税コールセンターに確認ください。

対処法1:長期優良住宅の地位を引き継ぐ(オススメ)

概要

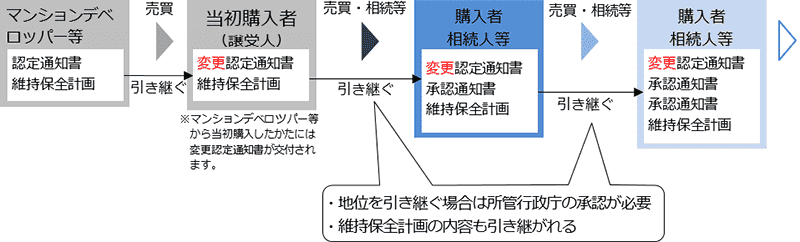

長期優良住宅法の第10条により、売買や相続等により認定を受けているかたの地位を引き継ぐ場合は、引き継ぐかた(購入者、相続人等)が所管行政庁の承認を受ける必要があります。

認定を受けた住宅を売買や相続等する場合|長期優良住宅|東京都住宅政策本部東京都住宅政策本部の認定を受けた住宅を売買や相続等する場合(長期優良住宅)のページです。

www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp

言い換えると、所定の書類を準備し地位の相続を行うことで、長期優良住宅の所有者という地位を引き継ぐ事ができます。

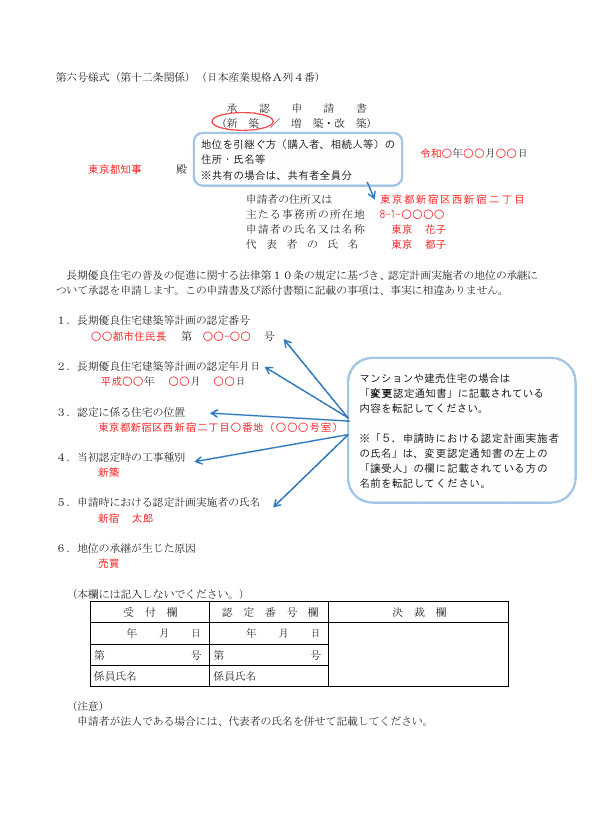

手続き

- 引き継ぐ方(≒マンションの買い主)が、必要書類とともに、所管行政庁に地位の承継に関する承認申請書を提出

- 承認を受けた後、当初の認定通知書を発行した検査機関や建築士等に「認定長期優良住宅建築証明書」の再発行を依頼

注意点

承認申請書を提出する際に、前のオーナーから受け取った「変更認定通知書」も併せて提出する必要がある(≒前オーナーから書類を貰えていないと申請ができない)。前オーナーが1stオーナーでない場合、前オーナーもさらに一つ前のオーナーから「変更認定通知書」を受け取っていないといけない。

東京都住宅政策本部のWebサイトより。自分の物件の地位を証明するためには、直前のオーナーから順番に遡るしかない。

- 自治体による地位の承継の承認なくマンションデベロッパーに問い合わせても、発行してもらうことができない(マンションデベロッパーは1stオーナーに売買時点で通知書を引き継いでいるという建付けなので)

- 窓口が分かりづらい(マンションの所在地・規模や建築確認年月日などに応じ、申請が不要な場合、東京都に申請する場合、23区に申請する場合、東京都の各市町村に申請する場合、建築指導事務所に指導する場合と複数のパターンがある)

- 新築時の確認検査機関や建築士等以外での再発行はできない

費用

- 自治体への申請費用(地位の承継):2,300円

- 検査機関や建築士等での再発行費用:数千円~数万円(会社による)

地位の引き継ぎに必要な承諾申請書の記入例(東京都住宅政策本部)

対処法2:省エネ基準適合住宅として住宅省エネルギー性能証明書を発行する(次善策)

概要

長期優良住宅ではないですが、「省エネ基準適合住宅」への適合を狙う方法です。

長期優良住宅と省エネ基準適合住宅は基準の一部が重複していますが、一方が他方の完全上位互換というわけではありません(例えば耐震基準要件は長期優良住宅のみに存在する一方、エネルギー消費量要件は省エネ基準適合住宅のみに存在する)。

従って長期優良住宅がNGでも別基準での認定を探りに行くことは有効です。

ただし、対処法1️⃣はすでに証明済みの内容の再発行であるのに対し、こちらの対処法2️⃣は別の基準で認定を取得することになるため、費用が1️⃣に比べかかります。

手続き

- 手元の建設住宅性能評価書に基づき、「断熱等級」4を確認する

- 「一次エネルギー消費量等級」4を以下いずれかの方法で確認する

- 手元の建設住宅性能評価書に基づき確認する

- 住宅設備機器の性能などから、登録事務所に所属する建築士等が証明する(住まいコンパスがサービスを提供しています)

- 「断熱等級」および「一次エネルギー消費量等級」の結果に基づき、指定検査機関や登録事務所に所属する建築士等が「住宅省エネルギー性能証明書」を発行する(住まいコンパスがサービスを提供しています)

注意点

- 住宅省エネルギー性能証明書の発行は、マンションの購入(決済)後6ヶ月以内

- 手元に「建設住宅性能評価書」が必要

- 手元に「建設住宅性能評価書」がない場合は、デベロッパー等を通じて取得する必要あり。この手続の難易度・料金はマンションのデベロッパーや検査機関によりまちまち

- 省エネ基準適合住宅の場合、固定資産税の軽減措置の延長(3年→4年)など、長期優良住宅でしか得られないいくつかの優遇措置は適用されない

費用

- 指定検査機関:概ね15万円~(指定検査機関は通常建物一棟単位での検査を請け負うため、中古マンション1戸単位の認定は割高かつ必要書類と手続が非常に多い)

- 建築士:設計した注文住宅に対してのサービスとして実施している。そのため、料金は住宅の設計料に含まれる事が多い。特定の事務所に登録している必要あり。通常、自分が設計していないマンションの1戸単位での評価は受けていない。

- 住まいコンパス:保有書類等のケースに応じ8万円~(詳細はお問い合せください)。業界で唯一、中古マンション1戸単位での認定に特化し、最小限の必要書類+住宅設備(給湯器等)の写真によりオンラインで認定を完結可能です。証明書発行に加えて確定申告までサポートします。

こんな方にオススメ

対処法1️⃣:地位の引き継ぎ

- 前オーナーから承認書を貰える

- 行政への手続き等を自分で行える

対処法2️⃣:省エネ基準適合住宅の認定

- 1️⃣の地位の引き継ぎはできなかったが、住宅ローン控除の拡大や不動産贈与税の控除拡大などのメリットだけでも受けたい

- 不動産の購入(決済)から6ヶ月以内

- 前オーナーから長期優良住宅の変更認定通知書を受領できない

- 手元に建設住宅性能評価書がある

まとめ

長期優良住宅の証明ができず住宅ローン控除の拡大ができない場合、まずは仲介等を通じ前オーナーに「変更認定通知書」の取得を依頼しましょう。

前オーナーからの「変更認定通知書」の取得が難しい場合は、長期優良住宅ではなく「省エネ基準適合住宅」としての認定を狙いましょう。その際は「建設住宅性能評価書」が必要です。住宅ローン控除の拡大という観点では効果は同じです。住まいコンパスは、業界で唯一中古マンション1戸単位での認定に特化し、省エネ基準適合住宅の認定に必要な「住宅省エネルギー証明書」を発行しています。またそのために必要となる建設住宅性能評価書の取得なども併せて行っています。